- 积分

- 3785

- 性别

- 保密

- 注册时间

- 2009-6-24

|

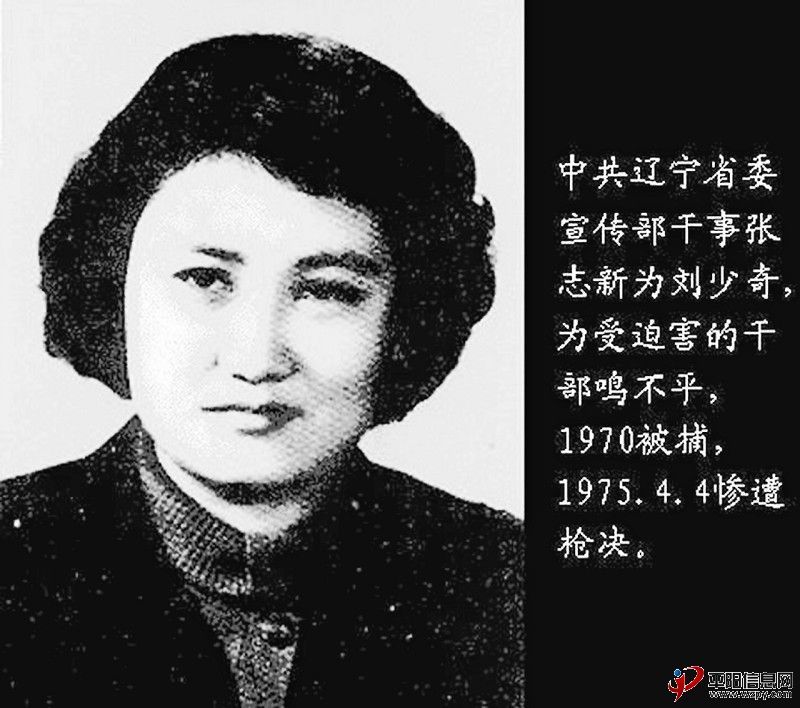

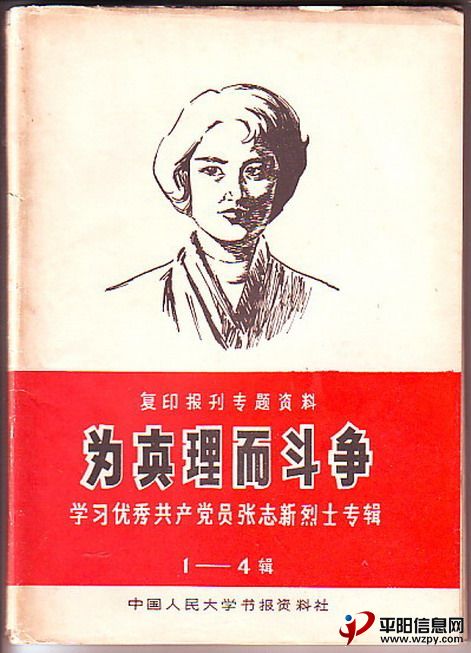

人民日报,叫一声同志太沉重 (22,张志新)

作者:祝华新

1979年初,人民日报编辑部从辽宁《共产党员》杂志上,看到“文革”中被杀害的辽宁省委宣传部一名女干事张志新的报道,极为感动。人民日报立即约请《共产党员》杂志写出一篇通讯。

张志新,用今天的眼光看是一个生性浪漫的文艺青年。她出生于天津,三姐妹酷爱音乐,组成家庭小乐队经常参加演出,是闻名津沽的“张氏三姐妹”。大姐张志新擅长六弦琴,小提琴拉得也不错,波隆贝斯库的《叙事曲》是她最喜欢演奏的曲子。在那个高度政治化的年代,她首先是一名共产党员,参加志愿军,被保送到中国人民大学读书,并提前毕业留校工作,直到1957年冬与丈夫曾真一道移居沈阳。

1957年“大鸣大放”时期的中国人民大学,葛佩琦教授在这里蒙冤落难,另一个比张志新小5岁的法律系大四女生程海果(林希翎)在校园辩论会上意气风发的演讲,张志新不可能闻所未闻。其实,张志新与喜欢英国小说《牛虻》主人公亚瑟并更早参军的林希翎风格很相像:敢作敢当,很有主见,用过于理想甚至比较主观的眼光看待客观环境,经常表现得一厢情愿,不识变通,宁折不弯。虽然她们卷入了连那些久经沙场的老干部也当局者迷的政治,骨子里却是一片少女般的天真烂漫。

但张志新对现实政治的独立思考要比这个著名的“右派”学生晚得多。从参军、入学到工作,从沈阳市委到辽宁省委,她的人生起步一帆风顺,甚至可以说颇受眷顾。“文化大革命”开始的时候,她也曾报以极大的热情。只是后来目睹党内斗争的残酷和全社会的动荡,她渐渐产生了疑问。

据人民日报记者纪希晨“文革”后追踪采访,张志新所在的省委机关分裂了,甚至一家人也变得势不两立,群众组织从早到晚用“大字报”和高音喇叭对骂,从“动口”变成“动手”,从石块、棍棒发展到步枪、机枪和土坦克的武斗。一次上万人参加的全市性暴力冲突,多少无辜青年倒在血泊中,过后郊外添了许多新坟。

张志新曾经与家人到天津姨妈家避乱,但天津照样是大规模的武斗。她又从天津跑到北京看望哥哥、妹妹,但首都也好不到哪里去,党中央和国务院部委的领导与将军、学者都被揪斗,押上卡车、戴上高帽、脖子上挂着大牌子游街。

回到沈阳,张志新开始沉默,爽朗的笑声听不见了。在一位省委书记批斗大会上,看着几个彪形大汉按着这位老红军的头搞“喷气式”,张志新抑止不住当场啜泣起来。

据《光明日报》记者陈禹山采访调查,张志新对时局的忧虑,最初只是在与同事朋友的闲聊中零碎地流露出来,并未在公开场合谈过。省委机关干部下放到盘锦“干校”学习、“清队”后,她对“文革”的非议被揭发出来。一腔赤诚的张志新,带着党员对组织知无不言的道德信念,加上文艺青年浪漫不羁的性格,不知闪避,对组织上和盘托出内心的想法。

另一件事也证明她对组织的绝对信赖和性命相托:她读到人民日报有关县委书记焦裕禄事迹报道后,感动之余,用共产党员标准审视自己,陷入深深自责。在那个社会风气极为保守的年代,她不顾一切地主动向组织上坦白了自己与一位文艺界男士有过的婚外恋情。

另据省委宣传部文艺处前处长、后在盘锦干校工作的韶华2005年在《中国妇女报》撰文说,宣传部文艺处干事林岩透露,张志新是这样被揪出来的:

“有一天,宣传部的同志们一起学习,让大家谈谈对'文化大革命'的体会和认识,亮亮自己的真实观点。张志新想,既然党号召'谈真实想法''亮真实观点',况且这是党内的会议,便说了许多话:她认为'文化大革命''左'了,刘少奇不是叛徒、内奸、工贼,许多被打倒的老元帅、将军、老干部都是革命功臣……就是这些话吧!

我们当时听了都吓了一跳!你想想,她这些话,是在会议上讲的。会后要向上面写'简报'。这事怎么也瞒不住的。上面一见简报,立即命令我们组织对张志新的批判。可是张志新不服,不仅不服,还继续讲自己的观点,越说暴露自己的观点越多。”

林岩等同事私下找张志新谈话,苦苦劝说她承认“错误”、赶紧检查。这样,再往上报材料时,可以说她“通过大家的批判帮助,提高了觉悟,认识了错误,并有悔改表现”,争取作为“人民内部矛盾”从轻发落。张志新就是不肯低头。于是,上面继续组织对她的批判--

“可是每一次批判,她不仅坚持自己的观点,而且还讲出更多的否定'文化大革命'的言论。”

就这样,“她的思想被组织挖掘得越来越深”。她一次次以口头和书面的形式,直言不讳地对“文革”路线和执政当局提出颇为系统的批评。对林彪--

“什么'顶峰'?什么'一句顶一万句'?什么'不理解也要执行'?这样下去不堪设想!这不是树毛主席的威信,是树林彪自己的威信,我对林彪没有什么信任!”

对江青--

“对江青提点意见有什么不可以?江青有问题为什么不可以揭?'中央文革'可以揭么!”

“江青把很多电影、戏剧都批了,现在就剩下几个样板戏,唱唱语录歌,这样搞下去,祖国的文化艺术不是越来越枯竭和单调了吗?”

对已被打入十八层地狱的刘少奇,张志新竟然在1969年8月写下《刘少奇是我们党杰出的领袖之一》一文,为这位党内曾经的二号人物鸣不平。她说--

“对刘少奇问题的决议,我是有疑问、有保留的,是不信服的。”

“我的立场确实没有站起来,还是站在刘少奇的'反动路线'一边。”

对彭德怀--

“上书言事,是党的纪律允许的,不应定为'反党问题',应该平反。”

对毛主席,张志新肯定他自遵义会议挽救党、领导夺取全国政权的“丰功伟绩”,同时尖锐指出:

“在社会主义革命和社会主义建设阶段中,毛主席也有错误。集中表现于'大跃进'以来,不能遵照客观规律……集中反映在3年困难时期的一些问题上,也就是'三面红旗'的问题上。

“把观点明确一些讲,就是认为毛主席在这个历史阶段犯了'左'倾性质的路线错误。

“毛主席在'大跃进'以来,热多了,科学态度相对地弱了;谦虚少了,民主作风弱了;加了外在的'左'倾错误者的严重促进作用。具体地说,我认为林副主席是这段历史时期中促进毛主席'左'倾路线发展的主要成员,是影响'左'倾错误不能及时纠正的主要阻力。导致的结果从国内看,是使我国社会主义建设、社会主义革命受到挫折和损失。这种局面确实令人担忧和不安。”

对“文化大革命”--

“这次'文化大革命'的路线斗争是建国后,1958年以来,党内'左'倾路线错误的继续和发展。并由党内扩大到党外,波及到社会主义的经济基础和上层建筑的各个领域、多个环节。这次路线斗争,错误路线一方伴随了罕见的宗派主义和资产阶级家族式的人身攻击,借助群众运动形式、群众专政的方法,以决战的壮志,实行了规模空前的残酷斗争,无情打击。因此,在一直占有了压倒优势的情况下,造成的恶果是严重的。认为它破坏了党的团结,国家的统一;混淆了两类不同性质的矛盾;削弱了党的领导;影响社会主义革命、建设事业的正常进行……”

对党内愈演愈烈的个人专制和个人崇拜--

“过去封建社会讲忠,现在搞这个干什么!搞这玩意干什么!再过去十年,有人看我们现在和党的领袖的关系,就像我们现在看以前的人信神信鬼一样可笑,像神话一样不可理解。”

“无论谁都不能例外,不能把个人凌驾于党之上;对谁也不能搞个人崇拜。”

今天,让我们触目惊心的,不是这些政治见解的超前--张志新简直是以自己的生命为代价,提前写出了一部党关于若干历史问题决议的大纲!更令人惊奇和敬畏的是,在那个狂热和恐怖的年代,这个奇女子竟然不避刀镬,公开地,而且是一二再、再二三、引颈就戮式地发表这些与当局相悖的政见。

“特殊材料”

回望20世纪六七十年代,中国人处在什么样的精神状态呢?以自由主义为思想底色的党外人士,本来最有可能对新中国一边倒的极左路线提出异议。然而,民主党派,特别是广大知识分子,在1949年后本来就没有多少话语权,经过创巨痛深的“反右”运动,更是被抽筋去骨,露出文人的孱弱。就像剧作家曹禺“文革”后接受田本相访谈时回忆说:

“他们整天逼你念叨着:'我是反动文人,反动学术权威',一直搞得你神志不清,不但别人相信,甚至你自己也相信,觉得自己是个大坏蛋,不能生存于这个世界。”

大师级学者陈寅恪所能做的,也只能是困守羊城,别寄怀抱地编写风尘女《柳如是传》。

党内干部,铮铮铁骨如彭德怀、陆定一,可以坚持自己不认错,但因为老革命的组织纪律性和传统思想体系的约束,不可能对当时的政治路线、对毛主席本人提出峻切的分析批判。以死抗争的,出于对身后政治清白和亲属政治安全的顾虑,还得在遗书中高呼“文化大革命万岁”。

而乱世中的普通党员,就像诗人雷抒雁诗中所言:

“我曾满足于--

月初,把党费准时交到小组长的手上;

我曾满足于--

党日,在小组会上滔滔不绝地汇报思想!

我曾苦恼,

我曾惆怅,

专制下,吓破过胆子,

风暴里,迷失过方向!”

党内出了个张志新,就是这个党理想主义情怀遗风余韵的最好证明。斯大林在列宁墓前说过一句名言:

“我们共产党人是具有特种性格的人,我们是由特殊材料制成的。”

这是20世纪人类学应该关注的一个重要现象。共产党人对信念的忠诚和执着,成为人生坚不可摧的精神支点,造就了类似尼采笔下那种挑战生理极限、超越人性弱点的“超人”。

在解放前,多少革命烈士粉身碎骨,宁死不降。像毛主席的“同学少年”蔡和森,在广州狱中受尽酷刑,坚贞不屈,最后四肢被钉在墙上,敌人用刺刀把他的胸脯戳烂。像中共湖北省委常委夏明翰豪迈地宣称“越杀胆越大,杀绝也不怕”,28岁走上刑场前索来纸笔慨然写下“砍头不要紧,只要主义真”。

张志新的性格、气质与革命先烈一脉相承。在组织上看来,她的一次次口头发言和书面意见,是“死心塌地”的“恶毒攻击”,在她自己看来却是“一个普通党员对待路线斗争应尽的义务和权利”。韶华《中国妇女报》文章回忆张志新在干校被五花大绑押上批斗大会的情形:

“我再细看,这天她穿着一件洗得很干净的衬衫,头发也梳理得很整齐,面孔从容。她进了会场,仰着头向周围扫了一眼,没有一点愧色。

这时主持会议的人大喝一声:'张志新!低头!'

张志新不低头,好像没有听到。这时原来扭着张志新背膀的大汉,使劲按着张志新的脖颈,每按一次,张志新便顽强地再抬起来。反复多次后,两人按着张志新脑袋的手,干脆就不再抬起,用全身力气压在张志新的头部。张志新的头发也全乱了。她想用被绑着的双手去梳理蓬乱的头发,但不能够。”

http://news.ifeng.com/history/phtv/wdzgx/detail_2012_08/13/16762582_0.shtml

http://news.ifeng.com/history/phtv/wdzgx/detail_2012_08/13/16762582_0.shtml

|

|

|关于我们|社区动态|免责声明|隐私条款|联系我们|手机版|平阳第一社区 平阳网

( 浙ICP备18042709号-3 )

|关于我们|社区动态|免责声明|隐私条款|联系我们|手机版|平阳第一社区 平阳网

( 浙ICP备18042709号-3 )